L’Espagne durant la 1ère partie du 18ème

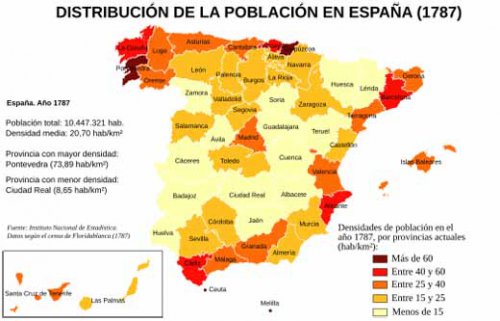

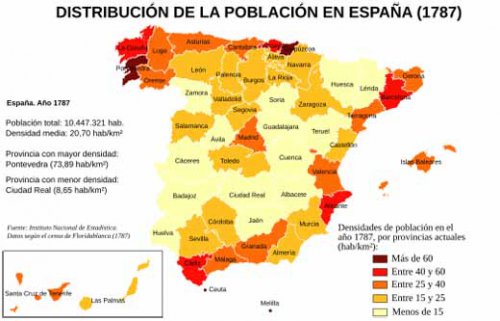

- Répartition de la population espagnole selon le recensement de Floridablanca (1787)

Au 17ème siècle déjà, l’Espagne avait amorcé son déclin. Les rigueurs de l’Inquisition, l’émigration massive d’une population qui allait chercher fortune en Amérique et dans les autres colonies, les guerres continuelles, avaient amené sa ruine.

Elle s’était vue enlever successivement en 1609, 7 des 18 provinces des Pays-Bas [1]. En 1640, le Portugal, en 1659, le Roussillon [2] et la Franche-Comté [3] entre 1674 et 1679. Ajoutez à cela une cour fastueuse et sans ressources, une noblesse isolée dans son orgueil, une société ecclésiastique trop nombreuse, une administration routinière et indolente, des routes en mauvais état, l’agriculture abandonnée, l’industrie réduite à la production des choses les plus nécessaires et obligée d’acheter à l’étranger ce qu’elle envoyait aux colonies, celles-ci mal régies et mécontentes. Voilà le triste spectacle que présentait désormais ce pays naguère si riche et si influent en Europe ; les lettres même et les arts étaient tombés en décadence.

Le règne de Charles II, entre 1665 et 1700, avait été peut-être le plus désastreux. De plus, de ses deux mariages, il n’avait pas eu d’enfant ; sa santé faible faisait dès 1696 prévoir sa mort prochaine, et les familles d’Autriche et de France se préparaient à recueillir son héritage, et à façonner ce qui allait être l’essentiel de l’histoire de l’Espagne au 18ème siècle.

Il y avait eut, du vivant même de Charles II, des manoeuvres ouvertes afin de prendre le contrôle de l’Espagne. La France, l’Autriche, la Bavière, qui par des alliances de famille se reconnaissaient des droits, avaient chacune leurs partisans. Charles II voulut disposer lui-même de son trône ; mais un testament qu’il avait fait en faveur du prince de Bavière devint caduc par la mort du bénéficiaire en 1699, il défit lui-même un second, et enfin dans ses derniers jours il en fit un troisième en faveur de Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV.

La guerre de succession d’Espagne [4], 1701-1714, qui plaça sur le trône le petit-fils de Louis XIV, Philippe d’Anjou, donna aux puissances jalouses l’occasion d’enlever au pays toutes ses possessions européennes hors de la Péninsule.

Mais, dès les premiers jours, il su s’attacher les Espagnols et faire de sa cause une cause populaire et nationale. Plutôt honnête, il manqua toujours de volonté et se laissa gouverner par des femmes, d’abord par sa femme, Marie-louise de Savoie , puis par l’intrigante princesse des Ursins, enfin par sa seconde femme, Élisabeth Farnèse . Cette reine ambitieuse sacrifia toute la politique pour établir sur des trônes ses nombreux enfants, que la présence de plusieurs fils de Philippe, nés du premier lit, écartait des trônes de Naples et d’Espagne. Alberoni, son ministre et son confident, voulut bouleverser l’Europe pour arriver à ce résultat. Une audacieuse expédition des Espagnols contre la Sardaigne [5] en 1717 et la Sicile [6] en 1718 fit éclater la guerre entre Philippe V d’une part, l’Angleterre et la France de l’autre en 1749 ; l’Espagne n’éprouva que des revers et dut demander la paix, en renvoyant Alberoni à Parme [7], et des alliances furent conclues entre les deux familles de Bourbons.

Philippe V, en 1724, dégoûté des tracas du pouvoir, abdiqua en faveur de son fils Louis 1er , mais la mort de celui-ci, huit mois après en 1724, vint l’obliger à reprendre la couronne, au grand contentement de la reine.

L’aventurier Juan Guillermo Ripperdá avait remplacé Alberoni et repris un peu les plans de celui-ci ; à la suite d’une courte guerre avec l’Angleterre et de longues négociations, la reine obtint enfin pour son fils don Carlos le futur Charles III la succession du duché de Parme [8] par le traité de Vienne [9]. Puis dans la guerre de la succession de Pologne [10] de 1733 à 1738, l’intervention de l’Espagne lui permit d’obtenir pour don Carlos Naples [11] et la Sicile, tandis qu’il repasserait à son frère Ferdinand le duché de Parme. Le traité de Fontainebleau, conclu avec la France en 1744, eut pour principal objectif de garantir leurs couronnes aux divers princes régnants de la famille des Bourbons, et fut comme un essai du pacte de famille [12]. Le roi mourut en 1746, au fort de la guerre de la succession d’Autriche [13], où l’Espagne était encore mêlée par le fait de l’ambition des Farnèse, et eut pour successeur l’aîné de ses fils survivants du premier lit, Ferdinand VI.

Le règne de Ferdinand VI, de 1746 à 1759, commencé au milieu d’une guerre qui agitait toute l’Europe, fut surtout remarquable par les tendances pacifiques et les efforts pour relever le pays à l’intérieur. La paix d’Aix-la-Chapelle en 1748 [14], confirma les acquisitions des fils d’Élisabeth Farnèse en Italie, et l’année suivante un traité particulier fut signé entre l’Angleterre et l’Espagne. Cette puissance, pour son malheur, ne pouvait rester neutre dans la lutte ardente entre l’Angleterre et la France, et à la cour pendant 10 années, les partis anglais et français luttèrent pour entraîner le roi chacun dans leur sens.

Les ministres José de Carvajal y Lancaster , Zenón de Somodevilla y Bengoechea marquis de La Enseñada , Ricardo Wall , se succédèrent tour à tour, favorisant l’un ou l’autre parti, tandis que le chanteur napolitain Farinelli , sûr de l’amitié du roi, combattait tour à tour le parti prépondérant. La guerre de Sept ans [15] était commencée, et l’Espagne demeurait neutre, quand Ferdinand VI mourut en 1759. On assistera bien à un relèvement du pays au cours de la seconde moitié du 18ème siècle sous le règne de Charles III, assisté de ministres énergiques tels que Pedro Pablo Abarca de Bolea ou José Moñino y Redondo de Floridablanca, que l’on retrouve d’ailleurs encore, avec un autre personnage, Manuel Godoy , sous le règne de Charles IV .

L’Espagne restait cependant très fragile, et ses alliances extérieures ne firent qu’empirer sa situation. En 1808, Napoléon , profitant des dissensions de la famille royale, plaça sur le trône d’Espagne son frère Joseph .

L’Espagne durant la 2ème partie du 18ème

Notes

[1] Les Pays-Bas espagnols étaient les États du Saint Empire romain rattachés par union personnelle à la couronne espagnole sous le règne des Habsbourgs, entre 1556 et 1714. Cette région comprenait les actuels Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, ainsi que des territoires situés en France et en Allemagne. La capitale était Bruxelles.

[2] La province du Roussillon ou simplement, en l’absence d’équivoque, le Roussillon est une ancienne province du royaume de France, qui existe de 1659 jusqu’à la création du département des Pyrénées-Orientales en 1790. La province recouvre les trois vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne, c’est-à-dire la partie du gouvernement des comtés du Roussillon et de Cerdagne cédée à la France par le traité des Pyrénées. Dépourvu d’états provinciaux, le Roussillon est un pays d’imposition. Une assemblée provinciale, l’assemblée provinciale du Roussillon, n’est créée que le 15 août 1787.

[3] La Franche-Comté est une région culturelle et historique du Nord-Est de la France métropolitaine qui correspond approximativement à l’ancienne Séquanie, puis l’ancien comté de Bourgogne (aussi appelée Franche Comté de Bourgogne). Annexée par la France en 1678 par le traité de Nimègue. Elle fut placée sous administration du parlement de Besançon. Cette unité historique, marquée par l’autonomie importante dont avait bénéficié la région notamment sous les Habsbourg, explique aujourd’hui la forte identité de la Franche-Comté. En 1790, l’ancienne province de Franche-Comté est divisée en trois départements : le Doubs, le Jura et la Haute-Saône.

[4] La guerre de Succession d’Espagne est un conflit qui a opposé plusieurs puissances européennes de 1701 à 1714, dont l’enjeu était la succession au trône d’Espagne à la suite de la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol Charles II et, à travers lui, la domination en Europe. Dernière grande guerre de Louis XIV, elle permit à la France d’installer un monarque français à Madrid : Philippe V, mais avec un pouvoir réduit, et le renoncement, pour lui et pour sa descendance, au trône de France, même dans le cas où les autres princes du sang français disparaîtraient. Ces conditions ne permettaient pas une union aussi étroite que celle qui était espérée par Louis XIV. La guerre de succession donna néanmoins naissance à la dynastie des Bourbons d’Espagne, qui règne toujours aujourd’hui.

[5] La Sardaigne est une île de la mer Méditerranée et une région italienne, qui se trouve à l’ouest de l’Italie continentale, au sud de la Corse. Son chef-lieu est la ville de Cagliari. Lorsque l’affaiblissement de l’Empire romain se propage jusqu’à l’île, cela a pour conséquence l’abandon progressif des terres agricoles et des côtes, ainsi qu’une perte de dynamisme notable de la démographie. Abandonnée à elle-même et sans défense, la Sardaigne est occupée et subit les razzias durant quelque 80 ans (vers 460-530) par les Vandales d’Afrique qui, défaits sous Justinien, laissent l’île sous la domination de Byzance.

[6] La Sicile est la plus grande île méditerranéenne. Avec une superficie de 25 708 km², c’est la région la plus étendue de l’Italie et son territoire est constitué de neuf anciennes provinces à leur tour partagées en 390 municipalités. Elle est également la seule région italienne à compter 2 des 10 villes les plus peuplées du pays : Palerme et Catane. Son chef-lieu est Palerme.

[7] Parme est une ville italienne, capitale de la province éponyme, et deuxième plus grande ville d’Émilie-Romagne en nombre d’habitants après la capitale régionale Bologne. Située entre la chaîne des Apennins et la plaine du Pô, la ville est divisée en deux par la rivière Parma, affluent du Pô. En 1731, le duc Antoine-François meurt sans héritier mâle. Élisabeth Farnèse, nièce d’Antoine-François et épouse du roi Philippe V d’Espagne, obtient pour son fils Charles, l’attribution du duché de Parme et Plaisance. Le duché passe ainsi aux mains des Bourbons-Parme. À la fin de la guerre de Succession de Pologne, le traité de Vienne de 1738 donne le duché de Parme aux Habsbourg d’Autriche. Lors de la guerre de Succession d’Autriche, les troupes espagnoles occupent Parme en 1745, mais ce n’est qu’avec le traité d’Aix-la-Chapelle qui met fin à cette guerre que le duché revient aux Bourbons-Parme. Philippe 1er de Parme, également fils cadet d’Élisabeth Farnèse, est le frère cadet de l’ex-duc Charles 1er mais aussi le gendre du roi de France Louis XV. Servant la réconciliation entre les maisons de Bourbon-Parme et de Habsbourg-Lorraine, les deux filles de Philippe 1er font de prestigieux mariages en épousant, l’aînée, le futur empereur Joseph II, la cadette, le roi Charles IV d’Espagne. Philippe 1er crée pour la ville le premier boulevard d’Italie, le musée archéologique, la nouvelle structure du parc et toute une série de bâtiments ; tout arrive de France : 3 000 habitants de Parme sur moins de 40 000 sont français, dont le Premier ministre Guillaume Du Tillot et le grand architecte Petitot. Parme devient un phare culturel, la ville comptant, après Paris, le plus grand nombre d’abonnés à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Le 21 mars 1801, par le traité de Madrid, Napoléon Bonaparte annexe à la République française le territoire de Parme, qui devient le département du Taro.

[8] Le duché de Parme et de Plaisance était un petit État de la péninsule italienne qui exista entre 1545 et 1802 puis de 1814 à 1859. Les ducs de Parme et de Plaisance furent également ducs de Plaisance excepté dans les premières années du règne d’Octave Farnèse (1549 -1556) et sous le règne des deux ducs choisis par Napoléon Bonaparte en 1808.

[9] Le traité de Vienne de 1731 est un traité conclu en premier lieu par le Royaume-Uni, l’Autriche et les Provinces-Unies (16 mars), avec le concours ultérieur de l’Espagne (22 juillet). Ce traité marque un retournement des alliances par rapport au système établi en 1725, avec notamment la fin de l’alliance franco-anglaise.

[10] La guerre de Succession de Pologne est un conflit européen qui eut lieu de 1733 à 1738, qui est déclenché à la suite du décès du roi de Pologne et électeur de Saxe Auguste II en 1733. Deux candidats s’opposent pour lui succéder, le trône de Pologne étant électif : son fils, Frédéric II Auguste, devenu électeur de Saxe par hérédité, et Stanislas Leszczynski, qui a déjà été de roi de Pologne de 1704 à 1709 et est devenu le beau-père de Louis XV en 1725. Le premier est soutenu par la Russie et l’Autriche, le second par la France : le conflit électoral polonais va devenir une guerre civile et internationale. Le principal épisode de la guerre en Pologne est le siège de Dantzig par l’armée russe en 1734. Vaincu, Stanislas Leszczynski se réfugie en Prusse, puis renonce formellement au trône de Pologne en 1736.

[11] Naples est une ville d’Italie, chef-lieu de la région de Campanie. L’histoire de Naples s’étend sur plus de 28 siècles. Sous le nom de Parthénope, elle fut fondée durant l’Antiquité par la cité voisine de Cumes. Elle s’étend ensuite rapidement jusqu’à devenir un des principaux centres commerciaux, culturels, philosophiques et politiques de la Grande-Grèce puis de l’Empire romain. Après avoir été brièvement dépendante de l’Empire byzantin, elle devient autonome au sein du duché de Naples. Dès le 13ème siècle et pour ensuite plus de 600 ans, elle devient successivement la capitale du royaume de Naples puis du royaume des Deux-Siciles. Elle reste alors un des principaux centres de développement économiques et technologiques d’Europe jusqu’à son annexion au royaume d’Italie en 1860, date à laquelle elle entame un relatif déclin socio-économique.

[12] Un pacte de famille est, dans l’histoire européenne, une série d’accords entre différentes branches d’une maison régnante, en général pour ne pas se nuire entre elles, ou en assurer l’hégémonie. Ils se concluent en général quand une famille royale se trouve à la tête de plusieurs territoires dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit. C’est un élément fondamental de la politique dynastique des grandes maisons à l’époque moderne. Les deux plus célèbres sont ceux qui ont existé au 16ème siècle entre les deux principales branches de la Maison de Habsbourg, puis au 18ème siècle entre les différentes branches régnantes de la Maison de Bourbon

[13] La guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) est un conflit européen né de la contestation par des États qui y avaient souscrit de la Pragmatique Sanction, par laquelle l’empereur Charles VI du Saint Empire léguait à sa fille Marie-Thérèse d’Autriche les États héréditaires de la maison de Habsbourg. Cette guerre oppose deux coalitions dont les principaux protagonistes sont : la Prusse, la Bavière et la France, d’une part ; l’Autriche, la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et la Russie, d’autre part.

[14] Le second traité d’Aix-la-Chapelle (ou paix d’Aix-la-Chapelle) fut signé à l’issue du congrès d’Aix-la-Chapelle, réuni dans cette ville depuis le mois de mars 1748 qui met fin à la guerre de Succession d’Autriche ; congrès, dont les négociations durèrent du 24 avril au 18 octobre 1748. Il voit l’émergence d’une nouvelle puissance non signataire (au niveau fédéral du Saint Empire), la Prusse

[15] La guerre de Sept Ans (1756-1763) est un conflit majeur du 18ème siècle, la première guerre à être mondiale car la première à mêler plusieurs puissances regroupées dans deux alliances antagonistes et à se dérouler simultanément sur plusieurs continents et dans de nombreux théâtres d’opérations : Europe, Amérique du Nord, Inde, Philippine. Elle est considérée comme préfiguratrice des futures guerres mondiales.