Monarque aux origines discutées, son règne de près de 40 ans est souvent oublié des chroniques géorgiennes [1], qui ne le citent que comme l’un des nombreux souverains n’ayant que peu marqué l’histoire antique de la Géorgie, même si les sources étrangères font preuve de relations importantes avec Rome et son empereur, Antonin le Pieux.

Monarque aux origines discutées, son règne de près de 40 ans est souvent oublié des chroniques géorgiennes [1], qui ne le citent que comme l’un des nombreux souverains n’ayant que peu marqué l’histoire antique de la Géorgie, même si les sources étrangères font preuve de relations importantes avec Rome et son empereur, Antonin le Pieux.

Il aurait été le fils unique du roi Rhadamiste 1er et aurait accédé au trône à la mort de celui-ci, alors qu’il était encore mineur. En raison de son âge, sa grand-mère paternelle Ghadana s’occupe provisoirement de la régence, jusqu’en 146.

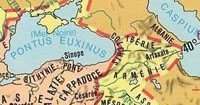

Il est principalement connu pour un célèbre voyage qu’il entreprend à Rome sous le règne d’Antonin le Pieux, probablement en 154. Il se rend à Rome avec sa cour et son fils. Là, après des entretiens avec l’empereur Antonin, il se livre à des exercices guerriers avec ses compagnons devant les hauts dignitaires romains. Il reçoit également le droit de sacrifier au Capitole, ce qui est alors considéré comme un rare privilège, tandis qu’une statue du roi est érigée au temple de Bellone et une inscription en l’honneur du voyage du roi d’Ibérie [2] est déposée sur le Forum. À la suite de cet accueil, Rome rend à l’Ibérie les territoires de Géorgie occidentale annexés pendant le règne d’Hadrien, étendant ainsi les domaines ibères jusqu’au Pont-Euxin [3].